“Do u…t des” o “Do u… speak English”…

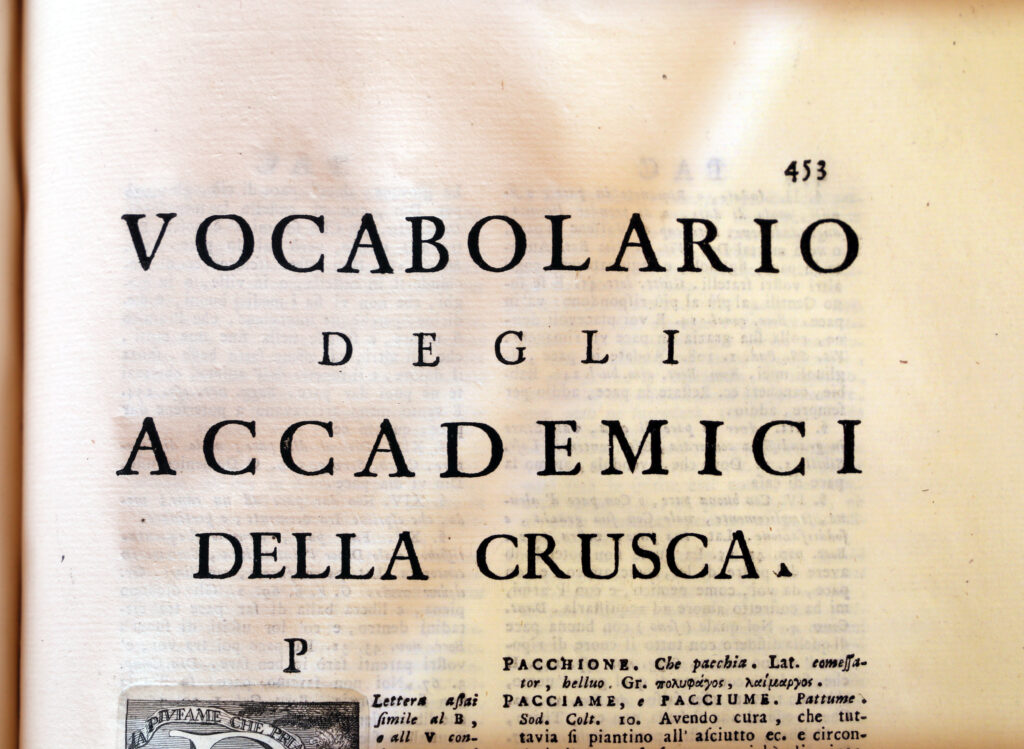

La varietà espressiva può muovere dall’utilizzo di locuzioni dialettali, gergali, per spingersi in contesti più raffinati al latino, mentre l’inglese è oramai endemico nella vulgata professionale. Ma questo florilegio di alternative, possibilità, opzioni comunicative non sempre è visto di buon occhio dai propri interlocutori, ed anzi dà sporadicamente adito a risposte piccate, od a sorrisi allusivi sull’opportunità o meno dell’introduzione di termini spuri, inglesismi spesso rabberciati, citazioni pseudo-erudite.

Confesso che personalmente mi sento oggetto (dire vittima suonerebbe parossistico) di attacchi su questi temi, perchè quando mi esprimo sono alla ricerca di una matrice comunicativa artatamente procace, che stimoli un dialogo sano passando dalle parole ai fatti (άμ’ έπος άμ’ έργον se mi è concesso), da concetti astratti ad espressioni rivolte al concreto, nel lavoro, negli affari, nelle relazioni.

Ebbene, questa concessione stilistica è vissuta dalla controparte a volte con fastidio, spesso addirittura con dileggio. La cosa mi porta a mettere in discussione il mio modo di esprimermi, introducendo un elemento di moderata autocensura.

Il tarlo che mi tormenta, in questo caso, è però fastidioso; mi chiedo: i florilegi linguistici, la varietà affatto contraria al purismo, l’introduzione di inglesismi ad ogni piè sospinto danno adito all’idiosincrasia da parte di un interlocutore per lo più tradizionalista ovvero pigro o ancora sobrio, o alle volte semplicemente sguarnito? Chissà.

La risposta, caro amico, non soffia nel vento, ma forse sta semplicemente nel motto: est modus in rebus.